Семейство

водокрасовые / Hydrocharitaceae

| К

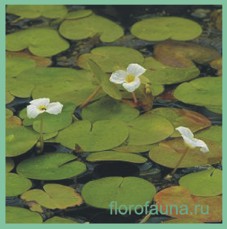

семейству водокрасовых принадлежат такие широко

распространенные и, наверное, известные многим читателям

водные растения, как водокрас обыкновенный (Hydrocharis

morsus-ranae, рис. 6, 1) с розетками плавающих листьев,

похожих на листья мелкой кувшинки, и телорез обыкновенный

(Stratiotes aloides, рис. 7, 1) с розетками наполовину

погруженных в воду жестких линейно-ланцетных листьев

с пильчато-зубчатым краем, о который легко порезаться

(отсюда происходит название этого растения).

Оба эти вида имеют относительно крупные цветки с

3 белыми лепестками. Еще одно водокрасовое стало

обычным растением водоемов почти во всей Европе

- это североамериканская элодея канадская.

|

|

Водокрасовые

|

Ее прозвали «водяной чумой» за способность, размножаясь

вегетативно (в Европу были завезены только женские особи

этого вида, не приносящие плодов), быстро заполнять водоемы,

вытесняя из них другие водные растения. В Европе элодея

впервые отмечена в 1836 г. в Ирландии, затем она заселила

водоемы Англии, а к 1860 г. распространилась не только

в другие страны Западной Европы, но и в страны южного

полушария —- Австралию и Новую Зеландию.

Семейство водокрасовых включает 16 родов и около 120 видов,

распространенных почти повсюду, где есть водоемы, исключая

Арктику, север таежной зоны Евразии и высокогорья. Если

не считать занесенные на другие континенты и натурализовавшиеся

там виды, подобные элодее канадской, только 2 рода —-

оттелия (Ottelia) и валлиснерия (Vallisneria) —- встречаются

как в восточном, так и в западном полушарии. Четыре рода

—- элодея, эгерия (Egeria), лимнобиум (Limnobium) и гидромистрия

(Hydromystria) —- содержат только американские виды, а

остальные пресноводные роды семейства принадлежат Старому

Свету. Три рода водокрасовых —- энгалус (Enhalus), талассия

(Thalassia) и солелюбка (Halophila) —- относятся к так

называемым «морским травам» —- цветковым растениям, приспособившимся

к жизни в соленой воде морей и океанов. Морские водокрасовые

распространены преимущественно в тропических областях

обоих полушарий, где температура воды обычно не опускается

ниже + 20°С. За пределы тропиков выходит только солелюбка

овальнолистная (H. ovalis, рис. 8, 7), которая в Японии

распространена до изотермы в + 10°С, но не дает там цветков

и плодов. Этот последний вид принадлежит к числу немногих

«морских трав», которые могут расти не только близ побережий

морей и океанов, но и вдали от них. Так, во время 24-го

рейса научно-исследовательского судна «Академик Вернадский»

в августе 1981 г. цветущие и плодоносящие особи солелюбки

вместе с корневищами и листовыми розетками талассодендрона

реснитчатого (из семейства цимодоцеевых) были подняты

драгой в большом количестве с глубины 10-15 м на банке

Сая-де-Малья в районе подводного Маскаренского хребта

среди Индийского океана.

Водокрасовые —- многолетние, реже однолетние (некоторые

виды оттелии и бликсы —- Blyxa) растения, частично или

полностью погруженные в воду. По внешнему облику они так

разнообразны, что трудно поверить в принадлежность их

к одному и тому же семейству. Относительно примитивными

в отношении жизненной формы можно считать многолетние

виды оттелии с очень коротким утолщенным вертикальным

корневищем, закрепленным на дне водоема и несущим розетку

прикорневых листьев. Некоторые виды этого рода имеют только

погруженные в воду, обычно линейные или ланцетные листья;

другим свойственна разнолистность: первые, подводные листья

у них ланцетные или линейные, не дифференцированные на

черешок и пластинку, а следующие за ними надводные или

плавающие в воде листья разделены на довольно длинный

черешок и эллиптическую или яйцевидную пластинку (например,

у оттелии частуховидной —- Ottelia alismoides, рис. 6,

4). У также розеткообразующей валлиснерии имеются только

подводные линейные листья. Такие же листья у «морских

трав» —- энгалуса и талассии, но у них они расположены

пучками на верхушках коротких вертикальных побегов, отходящих

от длинного ползучего корневища (рис. 8, 6). Третий род

морских водокрасовых —- солелюбка также имеет длинные

ползучие корневища, но листья у видов этого рода эллиптические

и расположенные на укороченных побегах различным образом.

У солелюбки овальнолистной (рис. 8, 1) длинночерешковые

листья расположены по 2 на каждом из сильно укороченных

боковых побегов корневища; у солелюбки мелкоколючей (Halophila

spinulosa) многочисленные сидячие листья расположены двумя

рядами на относительно длинных побегах; у солелюбки Энгельманна

(H. engelmannii) сидячие листья расположены пальчато по

5-7 на верхушках также довольно длинных прямостоячих побегов.

Жилкование листьев у всех видов солелюбки производит впечатление

перистого, так как 22 дуговидные прикраевые жилки соединены

со срединной жилкой сильно развитыми анастомозами.

У упомянутых выше водокраса и телореза розеткообразующие

особи свободно плавают у поверхности воды, причем сердцевидные

пластинки длииночерешковых листьев водокраса расположены

на ее поверхности, а у телореза не дифференцированные

на черешок и пластинку листья наполовину погружены в воду.

Совершенно другой облик имеют водокрасовые с длинными,

разветвленными и густо облиственными стеблями, которые

могут быть закрепленными на дне водоемов, но легко обрываются

или обламываются, продолжая свое развитие в свободно плавающем

состоянии. На мелководьях плавающие побеги могут снова

прикрепляться к дну водоема с помощью придаточных корней.

Примерами таких водокрасовых служат элодея и гидрилла

(Hydrilla), мелкие сидячие линейно-ланцетные листья которых

имеют всего одну жилку и расположены на стебле очередно,

супротивно или, чаще, ложными мутовками по 3-5.

У водокрасовых с плавающими на поверхности воды листовыми

пластинками, например у водокраса, они обычно цельнокрайние.

У родов с мелкими расставленными листьями листовые пластинки

более или менее зубчатые; зубчики часто имеются и в верхней

части подводных лентовидных листьев валлиснерии и энгалуса.

Выше уже говорилось об остропильчатых по краю листьях

телореза. Напоминают в этом отношении телорез некоторые

виды оттелии с погруженными в воду листьями, а у оттелии

колючей (Ottelia muricata) шиповидные зубцы имеются не

только по краю листа, но и на его поверхности вдоль жилок.

У многих водокрасовых листья близ основания влагалищеобразно

расширены, а в пазухах их имеются мелкие внутривлагалищные

чешуйки с выделяющими слизь железками. Водокрасовые полностью

лишены сосудов, их нет даже в корнях.

Строение цветков водокрасовых соответствует двум основным

направлениям их эволюции в пределах семейства: от обоеполых

цветков к однополым и двудомным и от энтомофильных к анемофильным

и гидрофильным. Цветоносы, несущие одиночные цветки или

верхоцветные соцветия полузонтики, возникают как боковые

побеги из пазух расставленных или собранных в розетку

листьев. У представителей всех родов семейства на этих

цветоносах имеется так называемое покрывало, образованное

двумя (редко одним) свободными или сросшимися друг с другом

прицветниками и служащее защитой для развивающихся в них

соцветий и одиночных цветков, а у некоторых родов и для

плодов. Покрывало чаще бывает перепончатым, но может быть

и травянистым, а у некоторых видов оттелии, в том числе

оттелии частуховидной (рис. 6, 5) оно несет до 10 продольных

крыловидных выростов.

Цветки водокрасовых почти всегда актиноморфные и трехчленные,

обычно с околоцветником из 6 сегментов, которые часто

дифференцированы на 3 наружных, более мелких и травянистых

сегмента, образующих чашечку, и 3 внутренних, более крупных

и окрашенных в белый, реже розовый или желтый цвет сегмента,

образующих венчик. Лишь у валлиснерии и бликсы цветки

могут быть зигоморфными за счет редукции их частей (например,

одной из трех тычинок в мужских цветках валлиснерии).

Большинство родов семейства имеет однополые и часто двудомные

цветки. Обоеполые цветки встречаются у всех видов оттелии,

а также у многих видов бликсы и некоторых видов элодеи,

в том числе у элодеи гренадской (Elodea granatensis, рис.

7, 6). Почти одинаковую величину и строение членов околоцветника

имеют цветки гидриллы, элодеи и лагаросифона (Lagarosiphon),

обычно мелкие и малозаметные, что связано с переходом

к гидроанемофилии. У представителей другого гидроанемофильнго

рода —- валлиснерии —- лепестки редуцированы до очень

мелких чешуек, а у солелюбки, цветки которой опыляются

под водой, лепестки редуцируются полностью.

Андроцей в цветках водокрасовых обычно представлен 1-5,

редко (у телореза) более чем 5, не всегда отчетливыми

трехчленными кругами тычинок. В мужских и обоеполых цветках

представителей энтомофильных родов один или несколько

кругов тычинок видоизменены в стаминодии, несущие выделяющие

нектар железки и, таким образом, функционирующие как нектарники.

У телореза 15-30 стаминодиев находятся между лепестками

и фертильными тычинками, а у водокраса и близких родов

в стаминодии видоизменены 1 —- 2 круга самых внутренних

тычинок. Стаминодии сохраняются и в женских цветках тех

водокрасовых, которые имеют их в мужских цветках, причем

у водокраса они прирастают к плодолистикам и производят

впечатление выростов гинецея. У гидроанемофильных и гидрофильных

водокрасовых как стаминодии, так и фертильные тычинки

имеют тенденцию к редукции. Так, у солелюбки только 3

фертильные тычинки, а в очень мелких мужских цветках валлиснерии

число их уменьшается до двух (третья превращается в стаминодий).

Наконец, у близкого к валлиснерии рода майдения (Maidenia)

в мужских цветках всего только одна фертильная тычинка.

У большинства водокрасовых пыльники расположены на довольно

длинных тычиночных нитях, но у представителей морских

родов с гидрофильным способом опыления они сидячие или

почти сидячие. Строение пыльников также различно у разных

родов. Обычно они имеют 2 двугнездные теки, но у телореза

и оттелии —- 2 одногнездные теки, а у водокраса —- только

одну одногнездную теку. У лагаросифона и валлиснерии пыльники

очень мелкие с относительно крупными и немногочисленными

пыльцевыми зернами. У всех пресноводных водокрасовых и

энгалуса пыльцевые зерна шаровидные, обычно с покрытой

шипиками наружной оболочкой —- экзиной, а у морских родов

талассия и солелюбка пыльцевые зерна имеют гладкую оболочку

и соединены клейкой массой в цепочкообразные нити. Кроме

того, пыльцевые зерна солелюбки имеют почковидную форму

и полностью лишены экзииы.

Как в обоеполых, так и в женских цветках водокрасовых

гинецей состоит из (2)3-6, редко до 15 плодолистиков с

многочисленными, очень варьирующими по расположению у

разных родов семязачатками. Интересно, что, несмотря на

всегда нижнюю и одногнездную завязь с неполными перегородками,

гинецей водокрасовых сохраняет апокарпность, так как плодолистики

у большинства родов не срастаются друг с другом. Особенно

близок к апокарпному гинецей телореза и энгалуса, в то

время как у лимнобиума и некоторых других родов он скорее

синкарпный, чем апокарпный. Наименьшее число плодолистиков

—- 3 —- у валлиснерии, бликсы, гидриллы и других мелколистных

родов; у солелюбки число плодолистиков может варьировать

от 2 до 5. Наибольшее число (9-15) плодолистиков известно

только у нескольких видов оттелии, нередко выделяемых

в самостоятельный род буттия (Boottia). Столбик на верхушке

завязи развит только у валлиснерии и бликсы; у представителей

других родов ветви рыльца сидячие или почти сидячие, обычно

двураздельные и покрытые сосочками. Цельные рыльцевые

ветви имеют только бликса и солелюбка, причем у солелюбки

они совсем не похожи на рыльцевые ветви других водокрасовых:

длинные, нитевидные, лишенные сосочков, но бороздчатые

на всей внутренней стороне, подобно рыльцевым ветвям некоторых

«морских трав» из других семейств. Следует отметить, что

женские цветки однодомных и двудомных водокрасовых почти

всегда бывают одиночными, но у одних родов (например,

у оттелии) они сидячие и плод развивается внутри покрывала,

а у других родов они во время цветения выступают на более

или менее длинных цветоножках из покрывала.

Многосемянные плоды водокрасовых, имеющие мясистый околоплодник,

обычно не вскрываются, и семена освобождаются в результате

постепенного разрушения и ослизнения околоплодника. Однако

в литературе отмечается, что плоды телореза и водокраса

разрываются под давлением разбухающей желатинообразной

массы, выделяемой оболочками семян. Относительно немногосемянные

плоды гидриллы по форме напоминают стручки некоторых крестоцветных.

В зрелом состоянии они обычно имеют перетяжки между семенами,

расположенными здесь в один ряд. Наименьшее количество

семян (нередко только но одному в каждом из трех плодолистиков)

развивается у солелюбки, плоды которой отличаются от плодов

других водокрасовых также своей тонкостенностью.

Выше уже отмечалось большое разнообразие жизненных форм

водокрасовых, хотя все они принадлежат к настоящим водным

растениям. Пресноводные водокрасовые прежде всего делятся

на виды с длинными стеблями и очень мелкими расставленными

листьями (например, элодея канадская, рис. 7, 2) и виды

розеткообразующие с безлистными ножками часто одноцветковых

соцветий. Последние можно разделить еще на закрепленные

на дне водоемов (например, оттелия частуховидная, рис.

6, 4) и свободно плавающие у поверхности воды (например,

водокрас обыкновенный, рис. 6, 1, телорез обыкновенный,

рис. 7, 1). Морские водокрасовые отличаются мощно развитой

системой корневищ, которые у талассии черепаховой (Thalassia

testudinum) составляют 75-90% всей массы растения, и часто

лентовидными листьями, собранными пучками на коротких

прямостоячих побегах, отходящих от узлов корневища. Для

обитающего в тропических морях Старого Света энгалуса

аировидного (Enchalus acoroides) отмечается очень быстрый

рост основания листьев —- 1,1-2,2 см в сутки. Это рассматривается

как приспособление против обрастания листьев поселяющимися

на их поверхности организмами, значительно снижающими

их фотосинтетическую активность. Длина листьев этого растения

достигает 60 см при ширине 1 —- 1,5 см.

По характеру приспособления к разным способам опыления

водокрасовые также могут быть разделены на ряд групп.

К первой из них принадлежат наиболее примитивные по строению

цветка энтомофильные виды водокраса, телореза, оттелии,

лимнобиума, эгерии, венчики которых имеют относительно

крупные (диаметром 1 —- 5 см) размеры и ярко окрашены.

Самоопылению у них часто препятствует двудомность, наиболее

выраженная у телореза и эгерии. У водокраса и лимнобиума

мужские и женские цветки нередко встречаются на одной

и той же особи, но почти всегда на разных розетках. Следует

отметить, что у двудомных водокрасовых особи разного пола

часто распространены очень неравномерно, следствием чего

является отсутствие плодоносящих растений в значительных

по площади частях ареала этих видов. Так, элодея канадская

представлена в Европе только женскими особями, а у телореза

обыкновенного в северной части ареала встречаются также

только женские экземпляры, не приносящие плодов. У эгерии

густолистной (Egeria densa), напротив, женские экземпляры

встречаются крайне редко. Опылителями энтомофильных водокрасовых,

по-видимому, являются мелкие перепончатокрылые, мухи,

жуки и другие насекомые со жвалами и короткими хоботками.

У некоторых видов оттелии наряду с энтомофилъными, вполне

развитыми цветками отмечено присутствие клейстогамных

цветков. Так, у культивировавшейся в Швейцарии оттелии

овальнолистной (Ottelia ovalis) из Новой Каледонии летом

регулярно образовывались энтомофильные цветки, а весной

и осенью —- мелкие, погруженные в воду клейстогамные цветки

в пазухах листовых влагалищ. Такие клейстогамные цветки

имели карликовые, но нормально функционирующие тычинки

и рыльца внутри сомкнутых листочков околоцветника. Пыльники

в этих цветках не вскрывались обычным способом, а их стенка

разрушалась там, где она соприкасалась с рыльцевой ветвью.

Анемофильная группа водокрасовых представлена лишь американским

тропическим родом гидромистрия, иногда присоединяемым

к роду лимнобиум. Женские цветки гидромистрии имеют длинные

и покрытые длинными сосочками рыльцевые ветви, возвышающиеся

над поверхностью воды, как и мужские цветки. Имеется указание,

что опыление может произойти и на поверхности воды: завядшие

рыльцевые ветви опускаются на поверхность воды, где может

находиться и пыльца. Большая группа водокрасовых имеет

очень оригинальный способ опыления, переходный от анемофилии

к гидрофилии,- гидроанемофилию, когда опыление происходит

с помощью ветра, но на поверхности воды или близ нее.

Гидроанемофилия более простого типа известна у относительно

богатого видами рода элодея. Как мужские, так и женские

цветки, а у 3 видов подрода апаланта (Apalanthe) —- обоеполые

цветки образуются здесь в пазухах листьев по одному в

урновидном или трубчатом покрывале. На поверхность воды

они выносятся быстро и сильно удлиняющейся верхушкой завязи

—- гипантием, а у мужских цветков —- разрастающейся цветоножкой.

У видов с обоеполыми цветками (например, у элодеи гренадской,

рис. 7, 6) гипантии достигают в длину 1,5-6 см, у большинства

видов с однополыми цветками —- 15 см, а у некоторых видов,

например у элодеи болотниковидной (Elodea callitrichoides,

рис. 7, 7),-25-30 см. Женские цветки элодеи обычно погружены

в воду, на поверхности которой остаются рыльцевые ветви

с водоотталкивающей поверхностью. Пыльники мужских цветков

возвышаются над водой и вскрываются взрывчато, рассеивая

на поверхность воды пыльцевые зерна. Последние, как и

рыльца, не смачиваются водой, благодаря тому что между

шипиками экзины задерживается воздух. Плавая по поверхности

воды, пыльцевые зерна приходят в соприкосновение с рылъцевыми

ветвями женских цветков.

Уже у одного из видов элодеи —- элодеи Нутталла (Е. nuttallii)

—- мужские цветки в фазе бутонов обрывают относительно

короткие цветоножки, всплывают на поверхность воды и здесь

расцветают, высыпая пыльцу. Результатом дальнейшей специализации

к гидроанемофилии является замечательный способ опыления,

свойственный таким водокрасовым, как валлиснерия, гидрилла,

лагаросифон, майдения, нехамандра (Nechamandra) и энгалус,

и уже описанный на примере валлиснерии в первой части

пятого тома «Жизни растений» (рис. 40).

Обычно образующиеся в большом количестве очень мелкие

мужские цветки в фазе бутонов отделяются от материнского

растения и всплывают на поверхность воды. Затем сегменты

околоцветника отгибаются в стороны и цветки, подобно крошечным

корабликам, свободно плавают на поверхности воды. Важно

отметить, что, в отличие от элодеи Нуттала, пыльца здесь

не выпадает из пыльников, оставаясь в виде соединенного

с ними комочка, а нити тычинок располагаются под острым

углом к поверхности воды. Опыление происходит путем случайного

соприкосновения комочка пыльцы с возвышающимися над водой

рыльцевыми ветвями женских цветков, т. е. не на поверхности

воды, как у элодеи, а в воздухе. Попавшая в воду пыльца

быстро погибает. Женские цветки выносятся на поверхность

воды различными способами. У валлиснерии сильно удлиняется

цветоножка (она растет со скоростью до 2 см в час), после

цветения она спирально скручивается и погружает развивающийся

плод в воду. У гидриллы, подобно элодее удлиняется гипантий,

который внешне напоминает цветоножку, но в действительности

находится между околоцветником и расположенной в пазухе

листа сидячей завязью. У энгалуса, напротив, удлиняется

ножка одноцветкового соцветия и цветок выносится на поверхность

воды, одетый в покрывало. Различное строение имеют и мужские

цветки у разных родов. Так, у лагаросифона все 6 сегментов

околоцветника отгибаются книзу, образуя «кораблик», а

роль паруса играют 3 крупных, направленных вверх стаминодия.

У валлиснерии 2 сегмента околоцветника образуют «кораблик»,

а третий, более маленький сегмент приподнят над водой

и служит парусом.

Наиболее высокоспециализированный способ опыления —- настоящую

гидрофилию —- имеют 2 морских рода водокрасовых —- талассия

и солелюбка. Важным приспособлением к этому способу опыления

являются здесь склеенные в цепочкообразные нити пыльцевые

зерна, которые в таком виде, естественно, имеют больше

шансов зацепиться в воде за длинные рыльцевые ветви. У

большинства водокрасовых покрытые клейкой массой семена

могут распространяться как потоками воды, так и экзозоохорно

—- с помощью водных животных. У талассии и солелюбки семена

обычно падают на дно сразу после освобождения из плода,

но все же могут распространяться на более далекие расстояния

морскими течениями или во время штормов. У энгалуса семена

плавают по поверхности воды до разрушения семенной оболочки,

после чего тяжелый зародыш падает на дно и прорастает.

У бликсы колючесемянной (Blyxa echinosperma) семена имеют

специальные шипообразные выросты для заякоривания в шерсти

или перьях животных (рис. 6, 7).

У большинства водокрасовых возможности полового размножения

очень ограничены. Многие виды этого семейства редко цветут

и еще реже приносят плоды. Даже водокрас обыкновенный,

несмотря на обильное ежегодное цветение, очень редко плодоносит.

У широко, но рассеянно распространенной в СССР гидриллы

мутовчатой (Hydrilla verticillata) только недавно Н. С.

Пробатовой были обнаружены цветки и плоды. Отсюда понятно,

что большинство водокрасовых распространяются главным

образом вегетативно. У элодеи, гидриллы и других родов

с длинными ветвистыми стеблями каждая часть растения,

несущая почку или хотя бы один узел, способна регенерировать

в новую особь. Кроме того, внетропические виды этих родов

осенью образуют большое количество зимующих почек, также

дающих начало новым особям. Именно за счет такого интенсивного

вегетативного размножения занесенная в Европу элодея канадская

стала «водяной чумой». Водокрас, телорез, валлиснерия

и многие другие розеткообразующие водокрасовые образуют

столонообразные пазушные побеги, несущие на верхушке вегетативную

почку, которая, еще не теряя связи с материнским растением,

быстро развивается в молодую особь. Морские водокрасовые

легко размножаются путем переноса частей корневищ или

облиственных побегов с обломками корневищ водой, особенно

во время штормов.

Водокрасовые делят на 4 неравных по объему подсемейства:

собственно водокрасовые (Hydrocharitoideae), валлиснериевые

(Vallisnerioideae), талассиевые (Thalassioideae) и солелюбковые

(Halophiloideae). К первому из них принадлежат наиболее

примитивные по строению цветков, часто энтомофильные роды,

обычно с разделенным на чашечку и венчик околоцветником,

с покрывалом из 1-2 свободных прицветников и гинецеем

из 6 и больше плодолистиков. Подсемейство собственно водокрасовых,

в свою очередь, делится на 4 трибы: оттелиевые (Ottelieae),

водокрасовые (Hydrochariteae), телорезовые (Stratioteae)

и энгалусовые (Enhaleae). В трибу оттелиевых входит наиболее

крупный род семейства —- оттелия, 40 видов которого распространены

главным образом в тропических и субтропических областях

обоих полушарий, но один вид —- оттелия частуховидная

(рис. 6, 4) доходит в Восточной Азии до южной части советского

Дальнего Востока. Среди представителей этого рода, для

которого очень характерно травянистое, плотно охватывающее

плод покрывало, имеются виды с обоеполыми, однодомными

и двудомными цветками, с плавающими на поверхности воды

и полностью погруженными в воду листьями, многолетники

и однолетники. К трибе водокрасовых, кроме широко распространенного

водокраса (рис. 6, 1), принадлежат еще небольшие американские

роды лимнобиум и гидромистрия, из которых последний имеет

опыляющиеся ветром цветки. Все представители этой трибы

—- плавающие у поверхности воды розеткообразующие растения.

Единственный вид трибы телорезовых —- телорез обыкновенный

(рис. 7, 1) довольно широко распространен во внетропических

областях Евразии. Быстро разрастаясь, его розетки часто

полностью занимают поверхность водоемов, которые производят

в этом случае обманчивое впечатление зеленых «лужаек»,

через которые не только нельзя пройти, но и трудно проплыть

на лодке. Триба энгалусовых тоже состоит из одного вида

—- энгалуса аировидного (Е. acoroides), распространенного

в тропической части Индийского океана. По строению вегетативных

органов энгалус сходен с «морскими травами» из других

семейств, а по способу опыления —- с валлиснерией, занимая

промежуточное положение между подсемействами.

Подсемейство валлиснериевых, для которых характерно присутствие

только 3 плодолистиков и покрывала из 2 сросшихся друг

с другом прицветников, а также некоторая редукция околоцветника

в связи с приспособлением к гидроанемофилии, представлено

3 трибами: гидрилловые (Hydrilleae), валлиснериевые (Vallisnerieae)

и бликсовые (Blyxeae). К трибе гидрилловых принадлежат

мелколистные водокрасовые с длинными разветвленными стеблями.

Наиболее крупный род —- элодея включает 18 американских

видов, из которых элодея канадская (рис. 7, 2) в настоящее

время распространена также в Евразии и Австралии. Внешне

очень похожие на элодею представители рода эгерия имеют,

однако, энтомофильные цветки. Широко известным аквариумным

растением является валлиснерия спиральная (Vallisneria

spiralis), обитающая в южной половине Евразии и в Северной

Африке. В СССР особенно большие заросли она образует в

мелководьях северной части Каспийского моря близ устья

Волги. Кроме валлиснерии, к трибе валлиснериевых принадлежит

еще западноавстралийский род майдения, замечательный еще

более мелкими, чем у валлиснерии, свободноплавающими мужскими

цветками с одной вполне развитой тычинкой. Трибу бликсовых

составляет всего один, но очень полиморфный род бликса

с 10 видами, распространенными в Южной и Юго-Восточной

Азии, Африке и Австралии. В его пределах есть виды с расставленными

и собранными в розетку листьями, с обоеполыми и однополыми

цветками.

Подсемейство талассиевых представлено лишь одним родом

талассия с 2 видами: талассией черепаховой (рис. 8, 6),

распространенной в Карибском море, и талассией Хемприха

(Talassia hemprichii), распространенной в Индийском океане

и западной части Тихого океана. Это морские длиннокорневищные

травы, имеющие двудомные цветки со слабо развитым околоцветником

из 6 почти одинаковых сегментов и гинецеем из 6-12 плодолистиков.

Цветки опыляются под водой, и пыльцевые зерна склеены

в цепочковидные нити.

Наиболее высокоспециализированиое подсемейство солелюбковых

включает только один пантропический род солелюбка с 5

видами. Подобно другим «морским травам», это длиннокорневищные

многолетники, однако листья у них не линейные, а обычно

эллиптические, у солелюбки овальнолистной (рис. 8, 1)

с довольно длинным черешком. Мужские цветки солелюбки

расположены на коротких цветоножках и состоят из 3 сегментов

околоцветника и 3 тычинок с сидячими пыльниками. Женские

цветки сидячие и окруженные покрывалом из 2 перепончатых

прицветников. Яйцевидная завязь несет на верхушке рудименты

3 сегментов околоцветника и 2-5 (чаще 3) длинных нитевидных

рыльцевых ветви. Пыльцевые зерна солелюбки также склеены

в цепочки.

Многие водокрасовые используются или могут быть использованы

в качестве аквариумных растений (виды элодеи, валлиснерии,

эгерии, лимнобиума и др.). Листья оттелии частуховидной

идут на салат, а плоды этого растения, как и плоды энгалуса

аировидного, употребляют в пищу в печеном или вареном

виде. Некоторые виды оттелии применяют в народной медицине.

Из волокон листьев энгалуса можно изготовлять грубую ткань.

Некоторые водокрасовые, особенно элодея канадская и телорез

обыкновенный, способны полностью заполнять водоемы, мешая

речному судоходству, однако они могут быть использованы

в качестве хорошего удобрения для полей.

|